こんにちは。中学受験の家庭教師 鳥山と申します。

塾の宿題で記述問題が出されたとき、「この答案は合っているのか? それとも間違っているのか?」、「子どもの答案に、何をどう指摘すればいいのか?」と、迷ったことのある親御様は多いと思います。

そこで、この記事では、記述問題の考え方と、家庭での添削のポイントを解説します。

記述の「型」を身につけよう

記述問題で、最も大切なのは、「問題の答えを、超簡単に一言で考える」ことです。

この考え方を、例を挙げて説明しましょう。

問題:傍線部3「楓は、目を見張った」とありますが、このときの楓の気持ちを、傍線部2のときの気持ちと比較して、説明しなさい。

記述問題に不慣れな子は、上記の問題を解くとき、以下のようにごちゃごちゃ考えてしまいます。

「『目を見張る』は、『驚き』や『怒り』を表す気持ちで、この場合は『驚き』かなぁ」

「傍線部2の気持ちは、何だろう?」

「そういえば、記述は『理由+心情語』で書くんだったな。なんで驚いているんだっけ・・・?」

そして、実際にアウトプットすると、頭の中で考えたはずの要素が抜けてしまったり、上手く文章の組み立てができず、めちゃくちゃな日本語になってしまったりします。

まずは、「(1) 問題が何を聞いているか」を読み取りましょう。小6の場合、「聞かれていることは、複数ある」と思っておいたほうがいいでしょう。

今回も聞かれていることは、複数ありますね。

・ 楓の気持ち(メインで問われていること)

・ 傍線部2の気持ち(サブで問われている要素)

次に、「(2) 問題の答えを超簡単に、一言で考える」ことが大事です。メインで問われていることを考えましょう。

→ 「楓の気持ち = 驚く気持ち」

それが問題の答え(結論)になるわけですから、「驚く気持ち」を文章の最後に固定するよう、意識します。

「積み木」式で書けば、抜けが減る

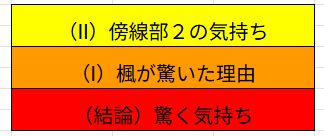

あとは、「積み木」のようにして、他要素を考えて組み立てていきます。

図式にすると、このようなイメージです。

「積み木」の上の部分、「他要素」の考え方を解説しましょう。

( I )物語文は「理由+心情語」の形で書くので、「楓が驚いた理由」を考えます。

→「友人が自分に優しい言葉をかけてきたので、驚く気持ち。」

( II ) 傍線部2の気持ちを考えます。これも「心情語」から考えて、「理由+心情語」で書きます。そして、( I )の上に組み立てます。

→「友人とけんかして、嫌われてしまったと不安になっていたが、友人が自分に優しい言葉をかけてきたので、驚く気持ち。」

ここまでのまとめ

改めて、以下に記述問題の思考手順をまとめます。

(1) 「問題が何を聞いているか?」を読み取る。

(2) 問題の答えを「超簡単に一言で」答えてみる。

(3) (2)の上に、他に書くべき要素を積み上げていく。

親御様世代と比較したとき、今の小学生は、学校で作文や日記を書かされることが減り、タブレット端末を使った授業も増えて、「文章を書いた経験」が圧倒的に少ないです。

「経験不足」であるがゆえに、一定のスピード感をもって、文章を正確に組み立てることを苦手としている子は非常に多いです。

ですので、この記事で紹介したように、「結論部」を先に固めて、「他要素」はその次に考えさせるように誘導すると、きちんとした文章が書けますし、要素の抜けもなくなります。

家庭でできる添削ポイント

ご家庭で記述問題の添削をする際に、気を付けていただくと良い点をお話ししましょう。

まず、記述問題をご家庭で添削するのは、本当に難しいので、「完璧」を目指さないほうがいいです。

代わりに、一点だけチェックしていただきたいことがあります。それは、「子どもの記述解答が、問題の答えになっているか?」という点です。

どういうことかを説明するために、以下に記述問題と「模範解答」と「2つの記述答案」をあげます。

問題:傍線部1とありますが、なぜ、かつての日本人は自然と共存してきたといえるのでしょうか。(字数指定なし)

模範解答:人間が自然に手を加えることで、多様な生物が生息できる環境をつくっていたから。

答案A:人間が手入れを行ったため、そこに多くの生物が住んだ。つまり、人間と自然は協調的な関係にあったから。

答案B:多様な生物が生息する環境をつくるために、人間が自然に手を加えるから。

答案Aと答案B、どちらに多く得点を与えるべきだと思いますか?

もちろん、本来は文章(本文)を読まないと、判断はできません。しかし、今回は、デモンストレーションですので、問題と模範解答の情報だけで、AとBどちらに部分点が多く入るかを考えてみてください。

「問題に正しく答えられているか?」をチェック

答えは、「A」です。

「B」を選んだ方は、答案内のキーワード(「多様な生物が生息する環境」、「人間が自然に手を加える」)が、模範解答と一致しているので、部分点が多く入ると考えたのだと思います。

しかし、「B」の文章全体を読んでください。そして、模範解答と比較すると、因果関係がひっくり返っており、文章の意味が変わってしまっていることがわかります。

さらに言うと、「なぜ、自然と共存してきたといえるのか?」という問いに対して、「人間が自然に手を加えるから。」と答えるのは、問題の解答として成立しておらず、おかしいのです。

一方、「A」は模範解答と同じ言葉こそ使っていませんが、「同じ意味内容」を述べています。

「なぜ、自然と共存してきたといえるのか?」という問いに対して、「協調的な関係にあったから」と答えるのも、論理破綻はないので、得点を与えることができます。

記述問題だけでなく、国語の問題だけでなく、全ての問題を解く際に大切なのは、「問題に、正しく答えること」です。

ゆえに、記述問題は、「正しく答える(結論が合っている)」ことができていれば得点は入りますが、結論がズレてしまうと、大幅減点や0点になります。

ですので、家庭で記述問題を見るとすれば、「問題に正しく答えられているか?(結論部分が正しいか?)」をチェックしてあげることが大事でしょう。

模範解答との付き合い方

強引に、模範解答に寄せる必要はない

たまに、「進研ゼミの赤ペン先生」のようなびっちりした記述添削を好む親御様がいらっしゃいます。

おそらく、「ちゃんと見ている感」があるので、好む人は好むのだと思いますが、中学受験ではあれが望ましい形かというと、そうではありません。

赤ペン先生は、「模範解答を絶対的な基準として、減点法で『足りていない箇所』をすべて指摘する」という添削基準をとっています。

進研ゼミは、小学校内容を扱っています。中学受験内容とは比べものにならないくらい易しく、記述問題では別表現や別解が生まれないので、そういう添削のしかたで良いわけです。

しかし、中学受験の場合、模範解答をそっくりそのまま書く必要はありません。というか、書けません。

模範解答を書くことをゴールにするのではなく、「本人のレベル感」に合わせて、「書けるところまで書く」ための指摘をすればいい。

そのため、記述問題の朱入れは、多ければ多いほど「良い」かといえば、必ずしもそうではないと思います。

必ずしも、模範解答が「正しい」わけではない

また、毎回、模範解答が「正しい」わけではないことも知っておいてください。

私から見て、解答が「完全に間違っている」ことは、ほとんどありませんが、「微妙」だと感じることは、そこそこあります。

そういうとき、些末な表現に寄せようとして、強引な理屈をこじつけて、子どもに記述指導をしてしまうと、本質からどんどんズレるので注意が必要です。

くわえて、「模範解答が完璧すぎる(=『大人の答案』になっている)」ケースもあります。

実は昔、私も、市販の入試過去問の記述解答や解説を書いていたことがあるのですが、出版物ですので、もちろん時間をかけて、丁寧に解答を考えていました。

すなわち、模範解答は「言語能力の高い成人が、じっくりと時間をかけて書いた答案」なのです。

ですが、実際のテストは、言語能力が未熟な小学生が受験するものであり、しかも、制限時間に追われながら解きます。

模範解答みたいに、練りに練るような時間はありません。

だから、同じ内容は書けなくて、「当たり前」です。この辺りを親御様が理解しておくことも大事でしょう。

ただ、模範解答の良し・悪しは、ご家庭では判断はつかないと思うので、先にも書いたように、親御様が記述問題を添削するとしたら、「問題の答えとして成立しているか」だけチェックしていただければ良いと思います。

記述の添削が難しいと感じた方は、「子どもが記述問題でつまずく原因」を知ることも大切です。

このページ下部の【関連記事】では、難関校入試で求められる「抽象化」の力や、記述が苦手な子どもへのアプローチを紹介しています。あわせて、ご覧ください。

家庭教師の生徒さんを募集しております。(指導科目は国語・社会)

詳しくは以下の「筆者プロフィール」のページをご覧くださいませ。

https://kaitai.blog/2023/04/26/profile_2023426/

筆者メールアドレス

oosugi.genpaku@gmail.com

【関連記事】