こんにちは。中学受験の家庭教師 鳥山と申します。

2025年10月現在、東京・京橋にて開催中の「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」に行ってきました。

中学受験生は、葛飾北斎と聞くと、教科書で学んだ「浮世絵(『富嶽三十六景』)」を思い浮かべるでしょう。

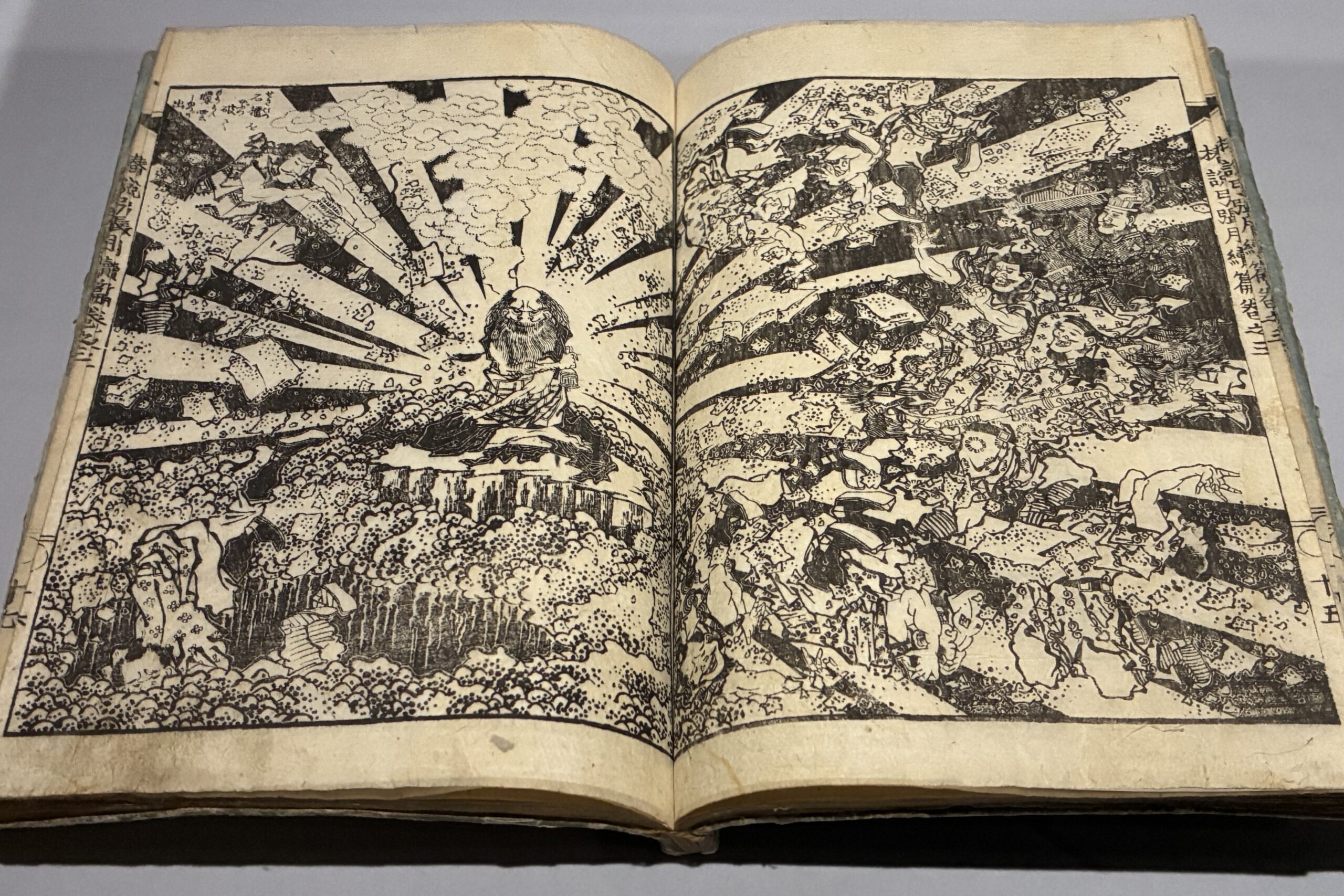

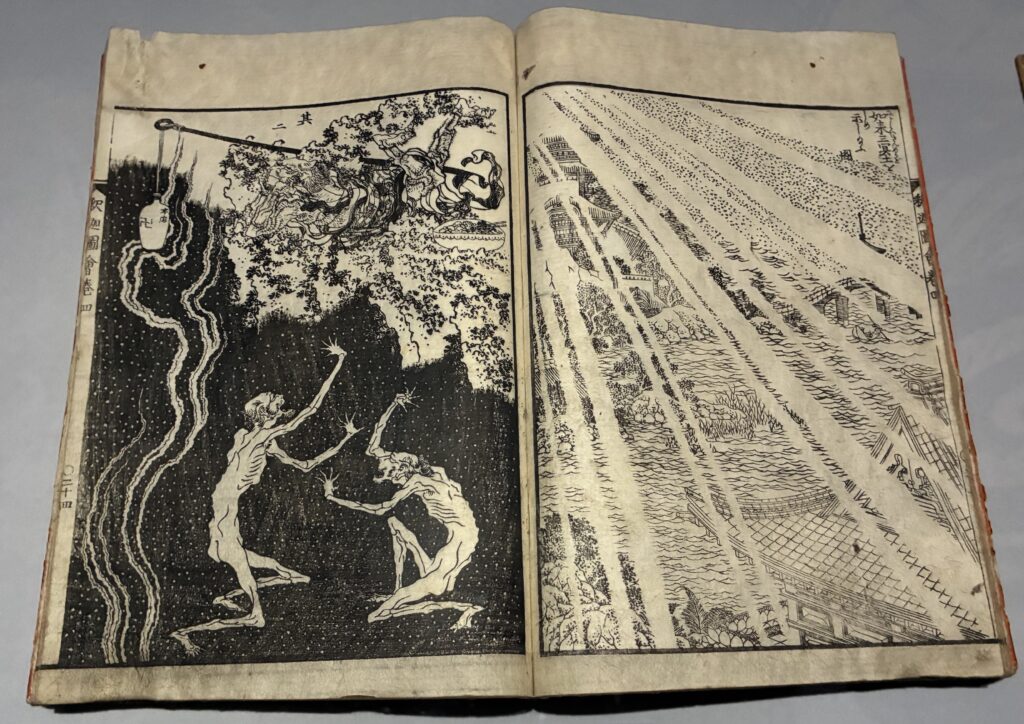

しかし、この記事の最上部の絵を見てみてください。まるで、少年漫画の一シーンに見えませんか?

なんと、江戸時代の絵にも関わらず、現代のマンガでも使われる「集中線」の手法が用いられています。

北斎は生涯で約30,000点もの作品を残しており、浮世絵だけではなく「約200年後を先読み」したかのような、発想豊かな絵も多数描いていたのです。

この記事では、「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」のレポートをしつつ、「マンガ・アニメの原点」ともいえる葛飾北斎の才覚と、中学受験に関連した歴史的背景に迫りたいと思います。

<※ 中学受験生の親御様へ>

この記事を参考に、社会科(歴史)の伴走の際、「背景知識」を語っていただけると、お子様の学習が捗ると思います。

また、「北斎展」に行こうか迷っている方も、内容をご参考になさってください。

教科書では語られない「葛飾北斎」とは?

「画狂老人卍」葛飾北斎の生涯

葛飾北斎が、化政文化(江戸時代後期。江戸を中心にして栄えた町人文化)を代表する絵師であることは、みなさんご存知でしょう。

では、生涯で30回もペンネームを変えているのは知っていましたか? 「葛飾北斎」は、現在の通称としてそう呼ばれているだけです。

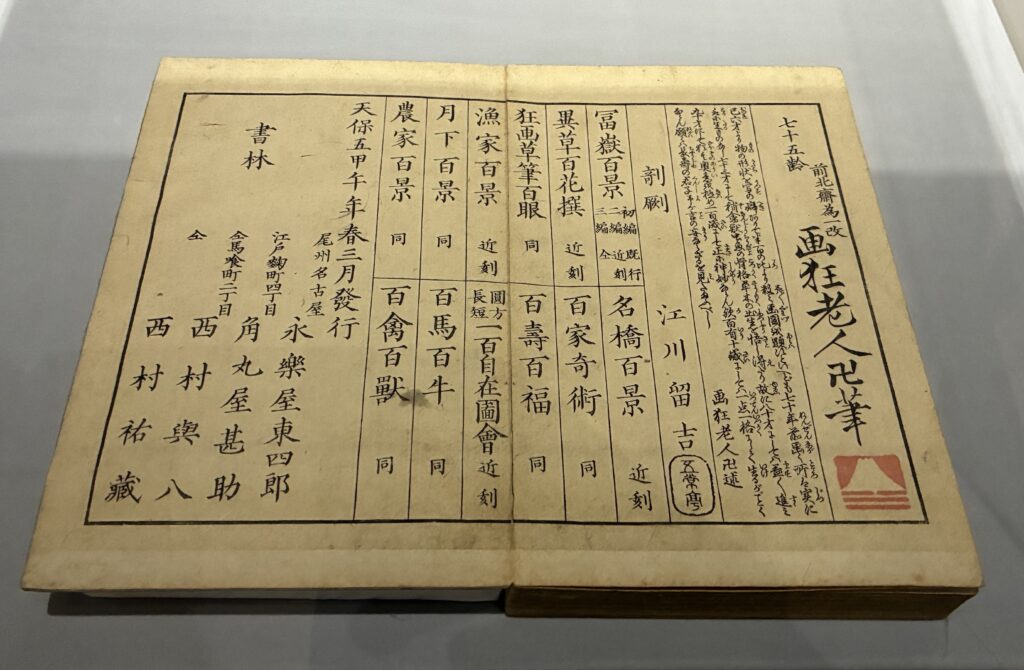

晩年は、「画狂老人卍(がきょうろうじんまんじ)」というペンネームでした。

(「富嶽百景」のおくづけにも、「画狂老人卍」の名が残っている)

まるで、現代のオタク中学生男子が考えたかのようで、思わず苦笑してしまうような名前ですよねw

とはいえ、江戸時代のおじいさんが、令和中学生と同じことを思いつくのは、時代を先取りしすぎ。ここからして、北斎の「先見性」が伺えます。

令和の「マンガ・アニメの原点」。でも、誰も北斎にはかなわない

この展覧会の特徴として、400点をも超える作品の実物を、「現代のアート・サブカルチャーに、どうつながっているか?」を軸にキュレーションしている点が挙げられます。

もちろん、画狂老人卍期の作品も盛りだくさんです。

解説もわかりやすくて楽しいので、北斎に詳しくなくても、展示を満喫できます。

会場に入ると、この記事のトップにも貼ったような「パッと見で、『おお、すごい!』」と感じられる、迫力ある漫画的な作品群がお出迎え。

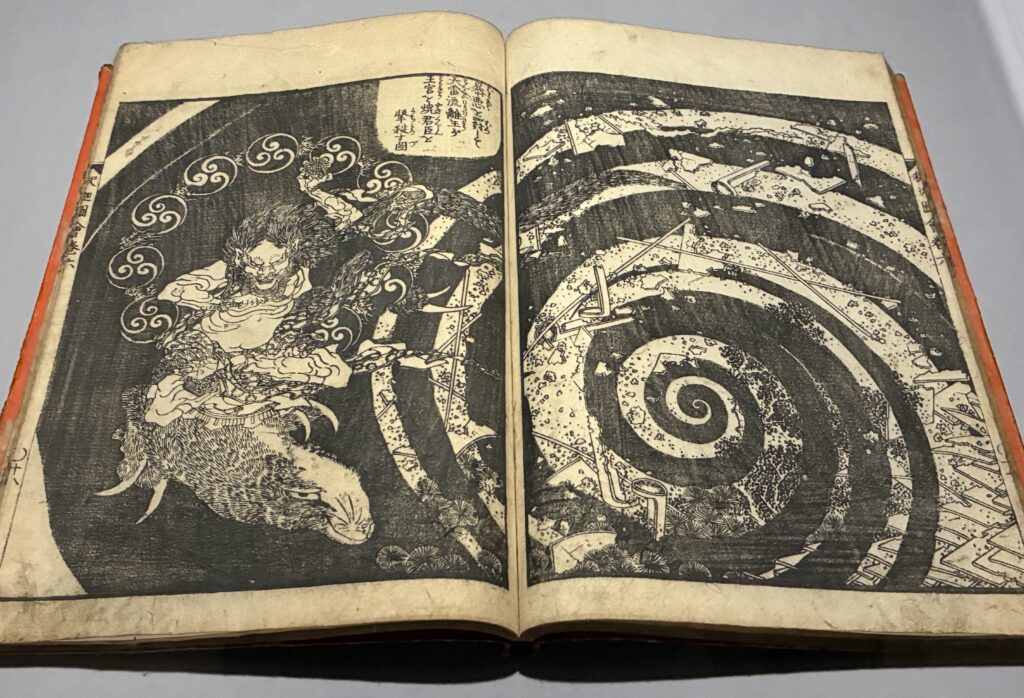

この印象的な絵は、『釈迦御一代記図会(釈迦の生涯に関する読本)』の1シーン。

釈迦の一族を滅ぼした流離王という暴君が、天罰を受け、地獄に落ちる瞬間を描いたものです。

左は「天罰の雷を落とす雷神」、右は「爆風を受けて破壊された流離王の王宮」。

仮に詳しい背景を知らなかったとしても、この絵からは、「陰(見てて暗くなるような感じ)」が感じられず、見る者に爽快感を与えます。

何も語らず、絵面だけで「勧善懲悪」というテーマを伝えてしまうのは、まさに北斎の卓越した表現力によるものでしょう。

雷神のデザイン・ポーズもかっこいいですし、爆風をうずで表現し、破壊された王宮の断片を細かく描きこんでいく発想も他にない。

あの『ゲゲゲの鬼太郎』の「水木しげる」も影響を受けて、似た絵を描いているようです。

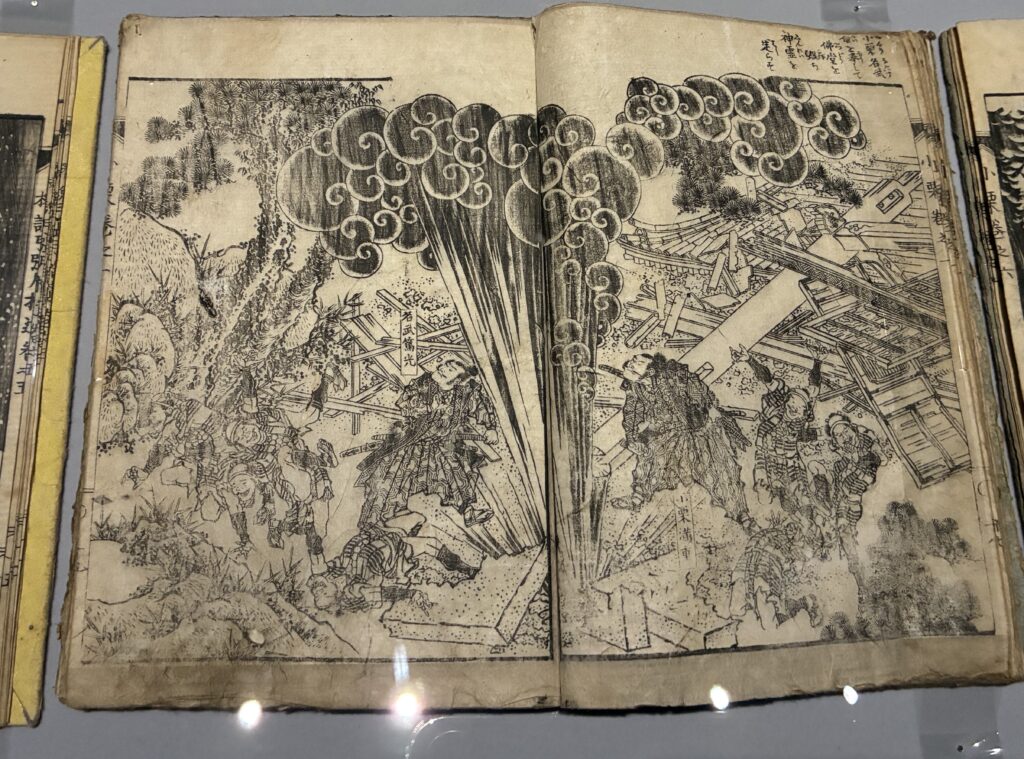

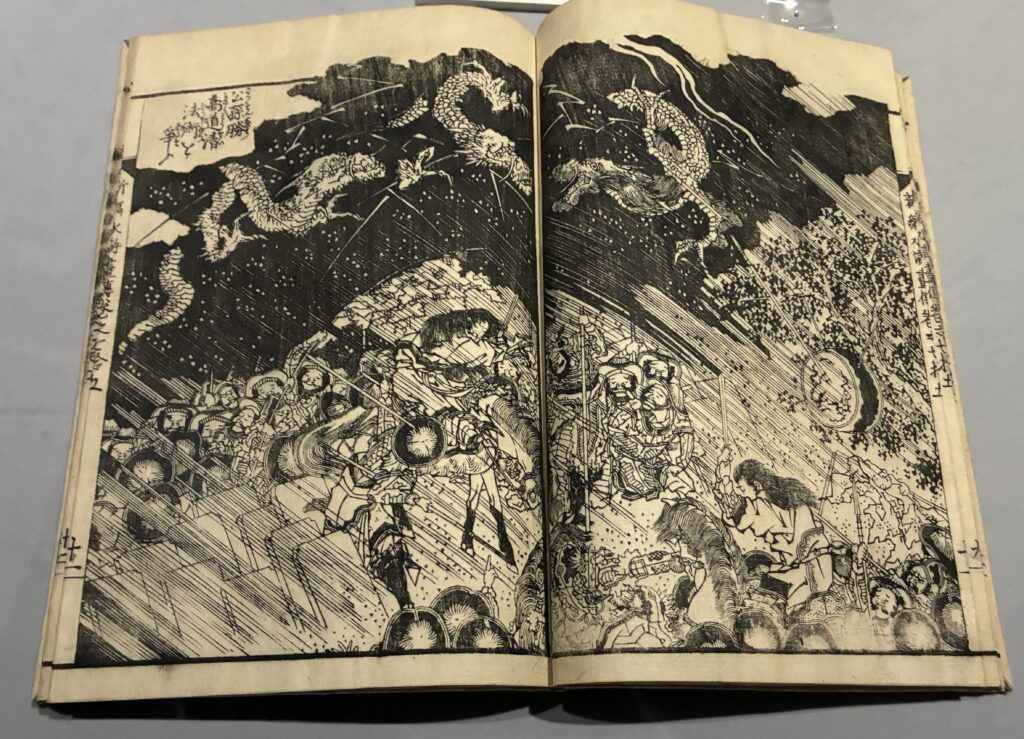

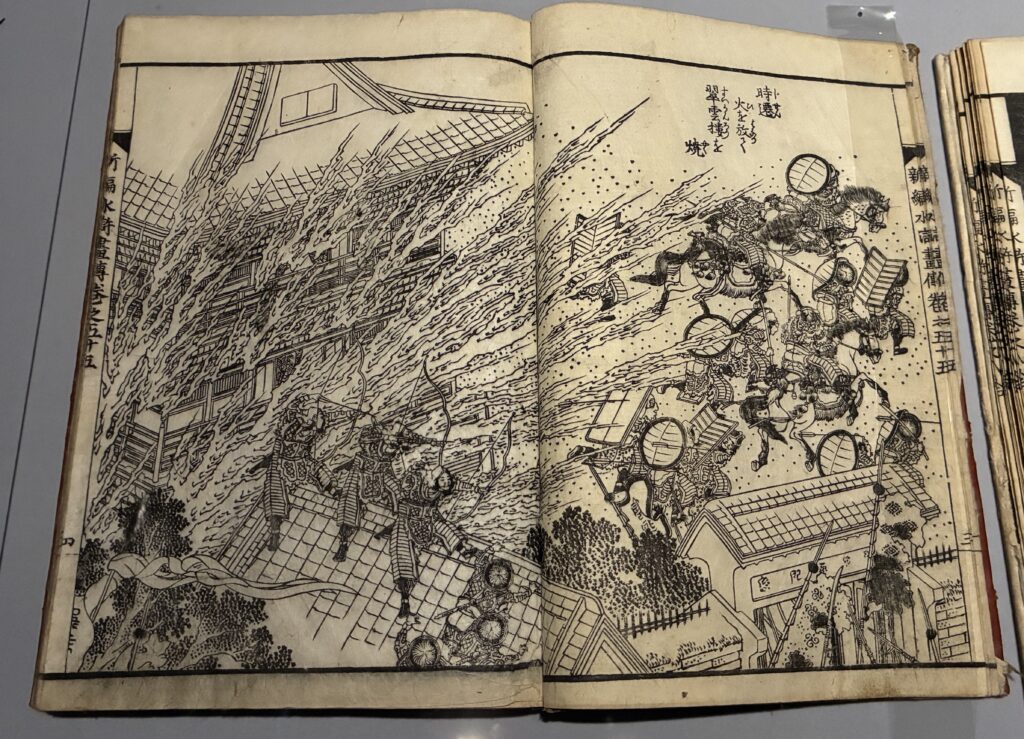

他にも、令和の現代でもよく用いられる手法がたくさん見られます。

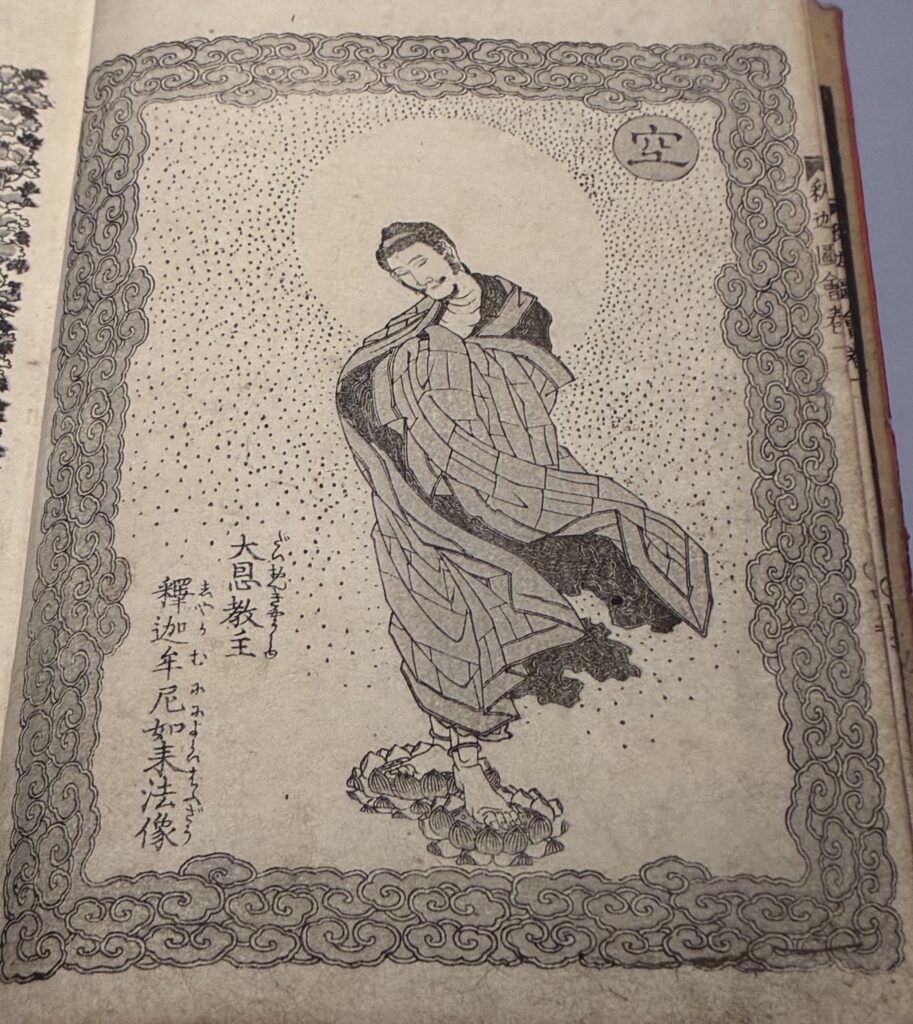

たとえば、点描で「オーラ」を表したり、絵に空白を入れることで「光」を表したり・・・。

どの絵も躍動感が素晴らしい。今にも、爆発音や風が吹き抜ける轟音などが聞こえてきそうです。

会場では、美術家・横尾忠則が北斎について語ったコメントが掲げられていました。

要約すると、「北斎の作品には、非現実世界と、現実世界の境目がない」という内容だったのですが、的確な言い回しだと思います。

冷静に眺めるとファンタジーにすぎないし、表現もデフォルメ化されているのに、眺めていると、妙な説得力を持って、まるで現実に起こっている出来事かのように、心に迫ってきます。

この展覧会の触れ込みは「マンガ・アニメの原点」ですが、じゃあ「原点」の北斎と同レベルの作家がいるかというと、かなり少ないように思います。

北斎に「近い力」を持っているマンガ家としては・・・、

・ 異常なまでの躍動感 →『ドラゴンボール』の「鳥山明」

・ ファンタスティックなのにリアリティがある → 『ジョジョの奇妙な冒険』の「荒木飛呂彦」

・ 何も語らず、一枚絵で伝える表現力 →「水木しげる」「楳図かずお」

しかし、「それらの才覚を全て持っている」のが北斎。良い意味で恐ろしくあります。

もっと怖い話をすると、『釈迦御一代記図会』は、北斎が86歳のときに出版されたものです。

「何歳で描いたものか」は、私が調べた限りはわかりませんでしたが、出版時と年数が離れていないと仮定するならば、80代のおじいさんがこれを描いたことになります。

北斎は『富嶽百景』のあとがきで、以下のように語っています。(会場に、原文を現代語訳したものがあったので、そのまま転載します)

「七十歳以前の自分の絵は取るに足らず、七十三歳で動植物の骨格や性質を会得できるようになったので、八十歳で益々上達し、九十歳で奥義を極め、百歳で神の域に達し、百何十歳になったらひと筆ひと筆が生き物のように動き出すだろう」

いくつになっても衰えることはない、表現への飽くなき追求が、とんでもない「画狂」レベルの作品を生み出したということですね。

北斎は90歳で亡くなりましたが、100歳まで生きていたら、果たしてどんな作品を描いていたのでしょうか?

展覧会の裏にある「歴史」を読みとる

北斎の魅力を語るうえで忘れてはならないのが、彼が生きた「江戸」という時代背景です。

歴史の学習にもつながる要素が多いため、ここからはその一端を少し掘り下げてみましょう。

江戸時代に「表現の自由」はなかった?

以前にこのブログで、大阪・関西万博で販売されていたサウジアラビアの漫画『沙竜の子 ダーリ』のレビュー記事を書きました。

サウジアラビア王国は「絶対王政」であり、出版物には検閲がかけられるという話をしましたが、徳川家の独裁体制であった江戸時代の日本も、同様のチェックはあったようです。

主に「公序良俗に反していないか?」、「幕府を批判していないか?」が検閲の基準であったといわれています。

そのため、『北斎漫画』の初摺(今でいう「初版」)では出ていた女性のお尻が、後に版木(木版画の原板)に木片を埋める「埋木」によって、隠されています。

(※ 画像下の「後摺」では、寝そべっている女性の臀部が修正されている)

これは当局を憚っての「自主規制」だと考えられているそうです。公民で学習する「表現の自由」がない時代だった、ということですね。

「木版画」って何? 江戸時代の印刷のしくみ

先ほど「木版画」の話題をあげましたが、現代のようなオフセット印刷やオンデマンド印刷がなかった時代、どのように印刷がなされていたのでしょうか? 中学入試でもよく出題されるテーマです。

この展覧会では、江戸時代の印刷工程をマンガにし、わかりやすく、パネル展示で解説。

また、実際に使われていた道具も展示されているため、具体的なイメージをつかむことができます。

パネル展示は転載不可だったので、「木版画に使った道具」の写真を載せておきましょう。

木版画は保存状態によって退色してしまいますが、この展覧会では、同じ北斎の絵の「退色前」「退色後」を比較して見比べることもできました。

海外でも、日本の浮世絵は高く評価されていることは有名です。

しかし「退色した状態」で、各国に届いた浮世絵もあったそうです。その状態がウケただけで、最初の「色鮮やかな状態」だったら、今ほどの評価は受けていなかったという一説(噂)まであります。

大河ドラマで話題! 蔦屋重三郎と北斎の接点とは?

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。

今でいう書籍編集者・プロデューサーとして、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築いたとされる「蔦屋重三郎」の生涯を描いた作品です。

今回の展覧会で、蔦屋重三郎関連の展示はありませんでしたが、史実としては、重三郎は北斎に「芸者のパレード」の絵を描くように依頼しています。

上記の外部リンクに「絵草紙店」という絵があるのですが、これは、北斎が描いた「重三郎が日本橋に構えていた錦絵店の風景」です。

読者様やそのお子様が、大河ドラマ好きであれば、こういった「北斎と重三郎の接点」を掘り下げてみるのも面白いと思います。

それにしても、『ドラゴンボール』を描いた鳥山明の陰に、鳥嶋和彦編集長がいたように、「名作の陰には名編集者がいる」のは、今も昔も変わらないことがわかりますね。

まとめ

中学受験で「葛飾北斎」といえば、「『化政文化』・『富嶽三十六景』だよね」という知識レベルにとどまりがちです。

しかし、実際の作品における表現力と発想力は、現代のマンガ・アニメにも通じるほど自由で、驚きに満ちています。

受験勉強の合間で構いません。子どもと一緒に作品を眺めながら、

「これ、今でいう集中線じゃない?」

「悪人が裁きを食らっててスカッとするよね」

そんな一言を添えるだけで、歴史・芸術はぐっと身近になります。

教科書には載っていない北斎の姿を、ぜひ家庭でも語ってみてください。

「ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」は、東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOにて、2025年11月30日(日)まで開催中です。

家庭教師の生徒さんを募集しております。(指導科目は国語・社会)

詳しくは以下の「筆者プロフィール」のページをご覧くださいませ。

https://kaitai.blog/2023/04/26/profile_2023426/

筆者メールアドレス

oosugi.genpaku@gmail.com

【関連記事】